Pemprov Sulteng Gandeng KEMITRAAN Perkuat Penanganan Konflik Tenurial Hutan

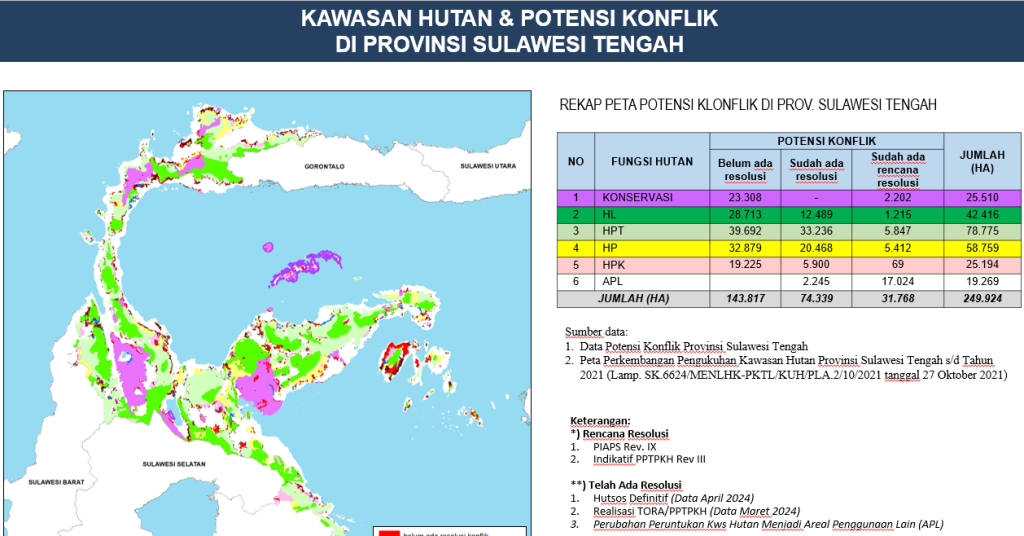

KAUSA.ID, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Results Based Payment (RBP) dari GCF REDD+ Output 2 bekerja sama dengan Lemtara Kemitraan menggelar Workshop Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan wilayah Sulawesi Tengah, Kamis (6/11/2025). Workshop ini turut menyoroti potensi konflik lahan seluas 249.924 hektare di Sulteng yang hingga kini masih bersinggungan dengan hak masyarakat adat dan kawasan hutan negara.

Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulteng, Rudi Dewanto, yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah. Turut hadir Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) KLHK Julmansyah, Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Muhammad Neng, serta perwakilan Kanwil ATR/BPN Sulteng, Nur Sholikin.

Workshop ini diikuti oleh perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Sulawesi Tengah, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik tenurial.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Rudi Dewanto, disampaikan bahwa penanganan konflik tenurial di Sulawesi Tengah perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

“Diperlukan percepatan penetapan batas wilayah serta pengukuhan hak masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik dan temuan yang tumpang tindih,” tegas Rudi.

Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulteng terus mendorong optimalisasi peran Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) serta lembaga terkait lainnya dalam melakukan mediasi, dialog, dan penyelesaian kasus berbasis bukti serta kajian sosial.

“Kami berharap workshop ini menghasilkan rekomendasi konkret, solusi spesifik, serta memperkuat peran pemerintah, media sebagai fasilitator, dan pemuda sebagai mediator maupun regulator dalam penyelesaian konflik,” tutupnya.

249 Ribu Hektare Kawasan Hutan di Sulteng Berpotensi Konflik Tenurial

Sementara itu, Direktur PKTHA KLHK, Julmansyah, mengungkapkan bahwa potensi konflik tenurial di kawasan hutan Sulawesi Tengah mencapai 249.924 hektare. Luasan ini mencakup sejumlah desa dan komunitas masyarakat adat yang selama bertahun-tahun menghadapi tumpang tindih status wilayah dengan kawasan hutan negara.

Menurut Julmansyah, penyelesaian masalah desa-desa dalam kawasan hutan tidak bisa dilakukan secara seragam, karena setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda. “Penyelesaian konflik seperti ini menjadi bagian dari kewenangan planologi kehutanan, terutama dalam hal penetapan batas, pergeseran batas, hingga pelepasan kawasan,” jelasnya kepada Kausa.id usai kegiatan.

Untuk konflik batas antar desa, lanjutnya, kewenangan berada di tangan bupati atau kepala daerah, sedangkan bila menyangkut batas antar kabupaten, menjadi urusan pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.

Ia juga menekankan pentingnya memperjelas istilah “desa dalam kawasan hutan”, apakah yang dimaksud adalah wilayah administratif desa atau lokasi fisik permukiman (tapak desa).

“Penanganan persoalan harus melibatkan banyak pihak, termasuk dinas terkait, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), pemerintah daerah, serta organisasi pendamping masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tengah, Nur Sholikin, menjelaskan bahwa data terkait penyelesaian konflik lahan sebenarnya sudah tersedia. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini hanyalah komitmen dari semua pihak untuk menindaklanjuti penyelesaian tersebut.

“Data kan sudah ada, tinggal komitmen kita untuk penyelesaiannya,” ujarnya.

Menurutnya, Gubernur Sulteng saat ini sedang menggalakkan penyelesaian sengketa lahan melalui pembentukan Satgas PKA, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menangani konflik agraria.

Terkait konflik lahan antara masyarakat desa dan Bank Tanah, seperti di wilayah Napu, Sholikin menjelaskan bahwa dalam kasus lahan yang sebelumnya berstatus Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 1990-an dan kemudian diambil alih oleh Bank Tanah, tidak terjadi perubahan status secara substansial.

“Tidak ada perubahan tata letak atau tata garis wilayah secara prinsip,” jelasnya. “Hanya saja, di dalam kawasan itu mungkin ada masyarakat yang tinggal atau beraktivitas, dan hal itu nanti akan diakomodasi melalui proses inventarisasi dan korporasi.”

Ia menambahkan, dari total lahan yang dikelola Bank Tanah, sekitar 20 persen akan dikembalikan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) bagi masyarakat setempat. Namun, proses ini membutuhkan waktu karena pemerintah harus memastikan bahwa penerima hak benar-benar masyarakat asli yang berhak, bukan pihak luar.

“Kami tidak ingin salah sasaran,” tegas Sholikin. “Jangan sampai tanah yang seharusnya untuk masyarakat setempat justru jatuh ke tangan orang luar yang tidak memiliki hak sebenarnya.”

Menurutnya, proses verifikasi inilah yang menyebabkan penyelesaian konflik memerlukan waktu panjang. “Pemerintah ingin memastikan redistribusi lahan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari,” tandasnya. (kn/kn)

Tinggalkan Balasan